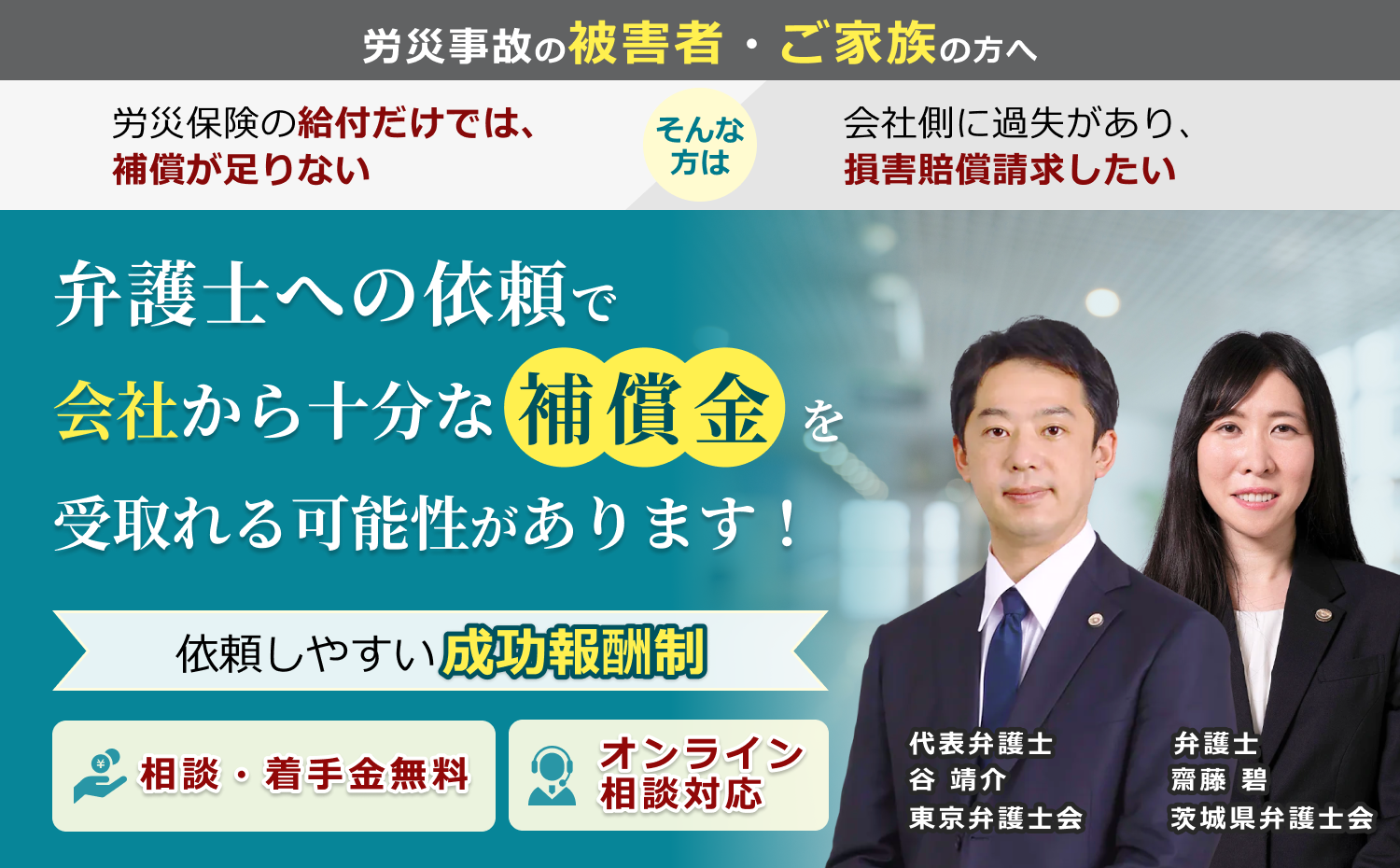

労災事故に遭ってしまっても、会社や雇い主に対して補償金の支払いを強く主張できない方も多いと思います。

「揉め事にすると会社に居づらくなる」という気持ちから労災保険給付だけを受け取って会社への請求を断念してしまったり、会社側から提示された低い補償金額の示談を受け入れ、適切な補償を受けることなく泣き寝入りするケースも多いものです。

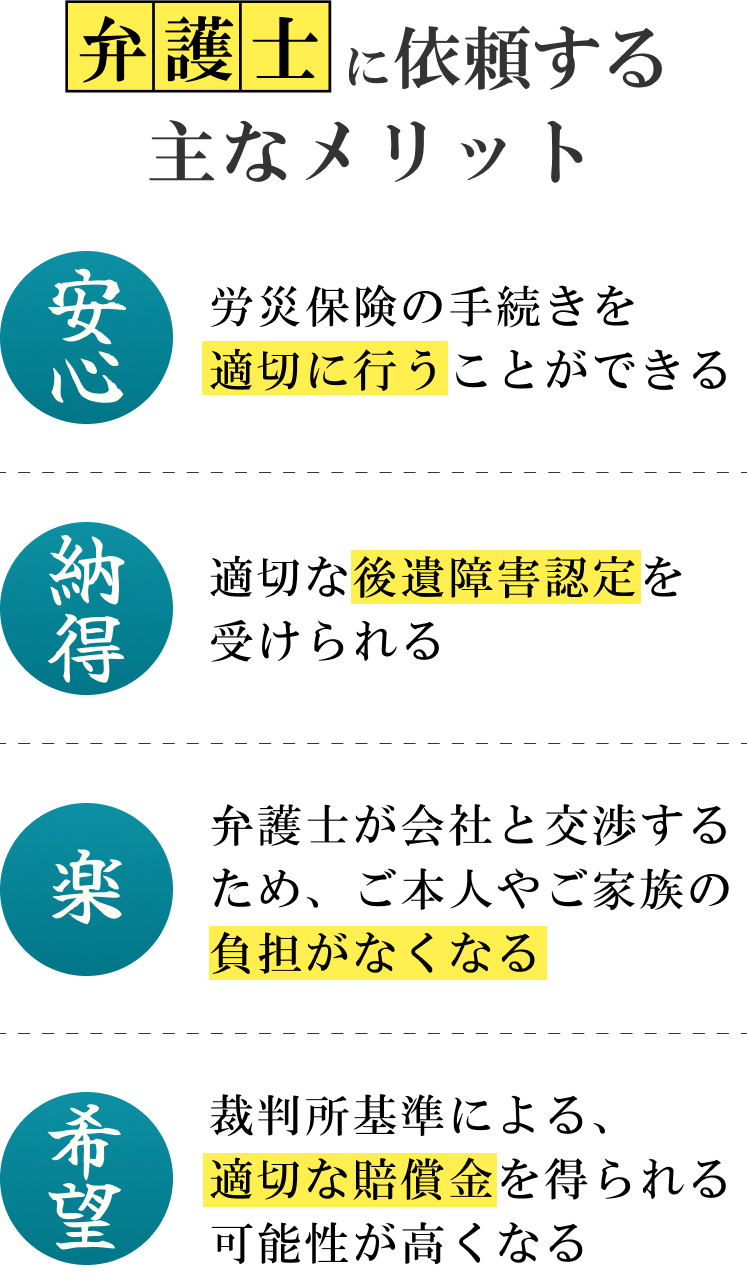

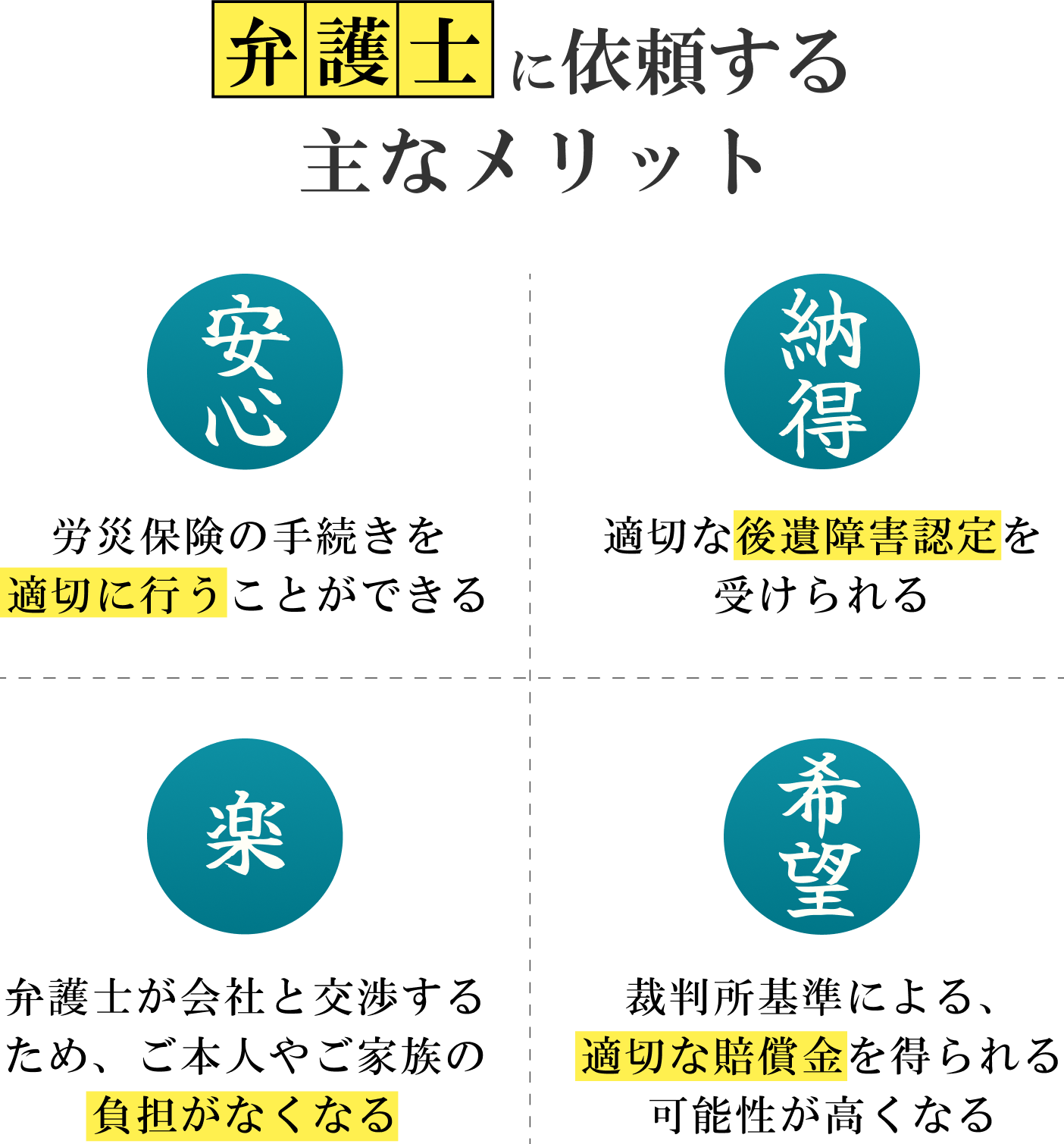

当事務所では、労災に遭われた方やそのご家族が適切な補償を会社から受けるために、労災保険ではカバーされない慰謝料の算定をはじめ、後遺障害を負った場合の収入補償(逸失利益)などの請求を代行。被害者やご家族が納得できる解決にむけて尽力いたします。

お問い合わせ~ご依頼までの流れを見る

※現在、うつ病をはじめとする『精神症状』の労災については対応しておりませんので、予めご了承ください。

例)後遺障害認定相当の骨折、大きな火傷、指の切断など

お問い合わせ~ご依頼までの流れを見る

※現在、うつ病をはじめとする『精神症状』の労災については対応しておりませんので、予めご了承ください。

例)後遺障害認定相当の骨折、大きな火傷、指の切断など

K.Mさん・40歳代

男性

ご依頼者のK.Mさんは、スクラップ工場の作業員として従事しておりました。労災事故時、K.Mさんがトレーラーの誘導をしていたところ、付近で作業中のクレーンからスクラップがK.Mさんの下肢に落下し、左膝開放骨折等の傷害を負いました。

本件は、業務中の事故であったため労災保険が適用されました。ご依頼者のK.Mさんは治療終了後、先ずはご自身で会社に対して労災保険では満たない損害の賠償請求を行いましたが、会社は一切支払いに応じませんでした。そこでK.Mさんは、弁護士の見解も伺いたいと、当事務所にご相談に来られました。

当職の受任後、先ずは事故態様の精査や適切な損害算定のために、労働局へ保有個人情報開示請求を行いました。そのうえで、いわゆる裁判基準にてご依頼者のK.Mさんの損害を算定して、会社に対し民法上の使用者責任に基づく損害賠償請求を行いました。

請求後は、会社にも代理人弁護士が就き、事故態様に見解の相違があったため、主に過失割合が争点となりながらも、交渉による解決を進めていきました。

本件においては、ご依頼者のK.Mさんと会社側とで事故態様に見解の相違が生じておりました。また、労働局から取り寄せた客観資料においても事故状況が判然としませんでした。そのため、会社からはK.Mさんにも5割の過失がある旨主張されました。本件類似の裁判例を踏まえると、仮に裁判になった場合にはK.Mさんにも一定程度の過失が認定されうる事案ではあったものの、当職としては、K.Mさんには過失がない事故態様である旨主張していきました。

交渉の結果、裁判になった場合の見通しも踏まえたうえで、K.Mさんの過失が1割であることを前提として、当職にて算定した請求金額に極めて近い賠償額で解決するに至りました。

T.Hさん・40歳代

男性

ご依頼者のT.Hさんは大型トラックの運転手として、荷受会社の工場内で積荷を下ろす補助作業に従事中、積荷が倒れ、その下敷きとなり、頭部挫傷、胸腰椎部の骨折、内臓損傷等の傷害を負い、可動域制限や疼痛が残存し、後遺障害併合第7級に該当する障害が残存しました。

ご依頼者のT.Hさんは、労災事故による可動域制限、疼痛といった重い後遺障害を抱えながらも職務復帰しましたが、勤務先は労災事故や復帰後の物損事故を理由にT.Hさんを解雇したことから、T.Hさんは当初解雇等に関してご相談に来られました。

ご依頼者のT.Hさんは、労災補償給付は受けていたものの勤務先からは一切賠償を受けていませんでした。そのため、勤務先に対して不法行為や安全配慮義務違反を理由として損害賠償請求が可能であることをご説明しました。

T.Hさんは、これまで勤務先に対する請求を考えたことすらありませんでしたが、これまでの勤務先の配慮のない対応もあり、退職した上で、しっかり損害賠償請求をしたいとお考えになりました。そのため、当事務所でご依頼をお受けしました。

元勤務先は賠償責任を一切否定し、交渉でも訴訟でも一切賠償には応じないとして争ってきましたが、控訴審において1300万円を支払うとの和解が成立し、解決に至りました。

ご依頼者のT.Hさんは、重い後遺障害を抱える身体で元勤務先以外に再就職することはできないだろうと考えて、元勤務先に職務復帰し、支障に耐えながらも勤務を続けていました。

また、労災補償給付(国による補償)に加えて、元勤務先に損害賠償請求ができるということ自体をご存じではありませんでした。労災事故から数年が経過しており、このままの状況が継続すると損害賠償請求権が時効により消滅してしまっていた可能性もありました。

元勤務先の不当な対応がきっかけではありましたが、T.Hさんが当事務所にご相談され、損害賠償請求をすると決められたことにより、控訴審での和解という長期間を要する手続きとなりましたが、賠償を受けることができました。また、T.Hさんは、その間に身体に配慮をしてくれる企業に再就職ができ、元勤務先で雇用されていた頃よりもよい労働環境で働くことができました。

N.Kさん・60歳代

女性

被災労働者であるAさんは、工場内での清掃作業をしていたところ、他の従業員の機械の誤操作により倒れてきた鉄板に挟まれて亡くなりました。

ご遺族であるN.KさんとH.Sさんが会社と話をしたところ、「会社から支払えるのは総額で250万円である」「この事件を早く終わりにしたい」と、非常に誠意のない回答がありました。会社の対応について憤りと疑問を感じたことから、労災について調べ、当事務所のホームページをご覧になり、相談にお越しになりました。

本件は非常に痛ましい事故であるにもかかわらず、会社の態度と賠償提示内容がAさんの逝去にそぐわないものであったことから、弁護士からN.KさんとH.Sさんに対して、同様の事故の場合に賠償されるべき損害の内容と金額等の説明をさせていただきました。

N.KさんとH.Sさんは、これまでの会社の対応から、弁護士に依頼して交渉を任せた方がよいと考え、当事務所にご依頼されました。

会社にも弁護士が就き、会社側に全面的に非があることを認め、最終的には交渉により賠償について合意し、解決しました。

会社は、なるべく自己負担をしたくないと考え、被害者の方には、労災保険での支払いがあるからそれで十分だろうといった話をしてくることがあります。N.KさんとH.Sさんは、会社の話はおかしいと考え、弁護士に相談されました。

本件では、会社に就いた弁護士も会社が多額の賠償義務を負っていることを認識していたこと、会社が労災事故の賠償のための任意保険に加入していたことから、当初の会社の提示とは大きく異なる金額の交渉となりました。

N.KさんとH.Sさんも早期解決をご希望され、交渉で賠償について合意ができ、解決に至りました。

G.Tさん・60歳代

女性

ご依頼されたG.Tさんは、食品加工工場作業に従事していたところ、清掃作業中に誤って機械に手を巻き込まれ、片手の肘から先を失う事故に遭われました。

後遺障害の認定を受け、会社から約900万円の示談提案がなされましたが、片手を失ったことの賠償金としてはあまりに低額であり、納得ができないとのことでご相談に来られました。

会社からの提案額は、慰謝料がいわゆる裁判基準よりも低額でした。

また、後遺障害の逸失利益は、G.Tさんのパート収入を前提としていたこと(G.Tさんは主婦であり、主婦の休業損害であれば基礎収入は3倍となるケースでした。)、労働能力喪失期間も短期間しか認めていなかったことで1000万円以上も低額でしたので、これを裁判基準に照らして算定すべきと主張しました。

また、G.Tさんの過失割合が40%とされていたことから、各種裁判例を調査し、実例を示して40%もの過失割合が認められる事案ではないことを主張していきました。

労災事故において、被害者の過失はそれなりに認められる傾向があり、会社側からは、同種事案でも50%以上の過失を認めたという裁判例の指摘もありました。

他方で、当該裁判例が古いものであったことや、本件との違い、その他事例との異同を踏まえ主張し、最終的には30%の割合で合意することができました。

また、相手方は当初よりそれなりの金額を支払うべき状況にあることは認識をしていましたが、賠償原資の問題から(保険対応ではなかったようです。)直ちに支払うということも難しい状況にあったため2回払いとすることで解決に至りました。

お問い合わせ~ご依頼までの流れを見る

※現在、うつ病をはじめとする『精神症状』の労災については対応しておりませんので、予めご了承ください。

例)後遺障害認定相当の骨折、大きな火傷、指の切断など

早期の状況把握により、

今後の見通しが明確になる

労災事故に遭った場合、まずは治療に専念することが大切です。しかし、治療の間にも検討すべき点はいくつもあり、「労災保険の申請」や「後遺障害認定の必要性」、「ケガが原因で仕事が続けられなくなった場合の対応」などを考えておく必要があります。

また、会社側にも過失があり、損害賠償請求を検討している場合は、早期のご相談により、より適切な対応が可能となります。治療中に対応が必要な書面の作成や労基署とのやり取り等は弁護士が適切に処理・対応しますので、安心して治療にご専念ください。

早期の適切な対応で、

不測の事態を回避できる

「会社の責任を追及したい」「損害賠償請求を考えている」方は、できるだけ早く弁護士に相談することをおすすめします。

早期に弁護士へ相談することにより、事故後の補償の進め方をはじめ、どのタイミングでどう動くべきかといった具体的な活動指針が見えてくるからです。

一方で、弁護士に相談しないまま時間が経ち、治療が終わった時に会社と補償の話し合いを試みた場合、会社側がすでに事故状況の証拠隠滅を図っており、責任の追求が難しくなってしまうことがあります。取り返しのつかない事態となるリスクを避けるために、会社への責任追及にむけた証拠の収集や様々な手続きのタイミングを逃さないことが重要です。

会社が補償に消極的なら、

早めにご相談ください!

労災事故を起こさないために、多くの会社では労働安全衛生関係法令の順守やヒヤリハット活動をはじめとした安全衛生の取り組みがなされています。しかしその一方、安全管理意識の低さからこのような取り組みを軽視する会社も存在し、会社による労災事故の隠蔽で刑事事件に発展した事案もあります。

会社に対する損害賠償請求では、早い段階で必要な証拠や資料を収集する必要があります。事故初期での活動が賠償金や慰謝料獲得に影響するため、労災事故での会社の対応に疑問を感じたら、すぐに当事務所までご相談ください。

労災に関する

よくある質問

会社は雇用契約に関連した事業主(使用者側)の義務として安全配慮義務を負っていますので、会社側に落ち度があり労働者の身体に損害を与えた場合、損害賠償責任が発生します。

特に工場や建設現場など、危険な作業に従事させているような場合、広く安全配慮義務が認められ、裁判所により会社が安全配慮義務を怠っていたと認定されることが多くあります。

最高裁判例では、使用者の安全配慮義務の具体的内容について、職種・労務・労務提供場所などによって異なるとされています。たとえば、設備・機械の設置状況、人員の調整や配置、操作方法や現場での安全講習などの安全教育、管理体制などについては、その最低基準を定めた労働安全衛生法に定めるものよりも広い安全配慮義務を負っていると考えられます。

不法行為・安全配慮義務違反、いずれの責任追及方法がよいかは、遅延損害金の起算点、弁護士費用を請求に含めるか、消滅時効にかかることはないか(事故時を起算時として、不法行為責任は3年、安全配慮義務は債務不履行責任のため5年)などを考慮しつつ、決定します。

労災保険では、労災被災者への精神的な損害(慰謝料等)は補償されません。そのため、会社に安全配慮義務違反がある場合、労災保険でカバーされない慰謝料などの精神的損害は、弁護士を通じて会社側に請求することが考えられます。

慰謝料については大きく「入通院分」「後遺障害分」に分かれます。後遺障害の慰謝料は最も軽い後遺障害14級でも基準額が100万円以上になります。労災事故における被害者の過失などを考慮の上で、慰謝料の請求可能金額を分析する必要があるため、詳細は弁護士などの専門家に相談されることをおすすめします。

行政法令上の安全基準や衛生基準については、事業主が労働者に対して負担する注意義務の最低基準を明文化したものにすぎません。そのため、会社側が法律に定める基準を守ったからといって、「直ちに安全配慮義務を履行した」とまではいえません。

労災事故で会社に対し損害賠償請求を行う場合、安全配慮義務がひとつの争点になるため、状況については弁護士などの専門家に相談されることをおすすめします。

会社側が労災申請に非協力的であっても、労災保険申請の手続きは進めることができます。

会社には雇用契約の成立、労働災害の具体的状況、平均賃金などの証明をしてもらうことになりますが、会社が証明に協力しないケースもあります。このような場合でも、労働基準監督署へ赴き、会社に労災申請に関する証明を拒否されている旨を説明し、労基署指示のもと労災申請手続きを進めることができます。

ご相談の時に詳しいお話を伺い、相談者が抱えている労災問題について、弁護士の代理活動やサポートが必要かどうかを確認させていただき、その上で弁護士がアドバイスを行います。

そのため、相談後すぐにご契約する必要はありません。アドバイスの内容や、相談した弁護士の相性なども含めてご検討いただき、ご依頼するかどうかの判断をしていただけたらと思います。相談者のお気持ちに反したご依頼の誘導などは決して行いません。

step

ご相談の内容を確認させていただいた後、弁護士と直接ご相談を行う日程について調整いたします。

ご都合のよい日程や相談をご希望される事務所をお伺いした上で、設定させていただきます。

step

ご相談の予約をされた日時に、指定の事務所にお越しください。

弁護士と直接お話をし、弁護士にご依頼する場合は、方針・手続き・費用をお伝えし、ご依頼の契約書をお渡しいたします。

弁護士にご依頼するか、その場での判断がむずかしいと感じる場合、無理にご依頼することはありません。リーガルプラスでは、ご依頼を無理強いするようなことは決してありません。

「まだ弁護士に依頼せず、自分で進めてみたい」、「持ち帰ってよく考えてからにしたい」など、じっくりお考えになった上でご判断ください。

step

ご契約後は、ご依頼者の意向をふまえ、担当弁護士が調査・交渉・裁判などを代行いたします。

ご依頼者ができるだけご納得できる結果を引き出せるよう、万全を尽くします。

お問い合わせ~ご依頼までの流れを見る

※現在、うつ病をはじめとする『精神症状』の労災については対応しておりませんので、予めご了承ください。

例)後遺障害認定相当の骨折、大きな火傷、指の切断など

当事務所では、労働災害に関するご相談を無料としており、成功報酬制の採用など、ご依頼時に持ち出しの負担がないよう配慮しております。

※表示されている金額は、すべて消費税込となります。

| 相談料 | 無料 |

|---|---|

| 着手金 |

交渉:無料 労働審判:22万円(労働審判から訴訟へ移行した場合:+11~22万円) 訴訟:33万円

|

| 成功報酬 |

当事務所では、損害賠償請求を行っても賠償金を受領できなかった場合、報酬が発生しない成功報酬制を採用しております。 成功報酬:獲得した賠償金の22%(最低報酬48万4000円) |

|---|

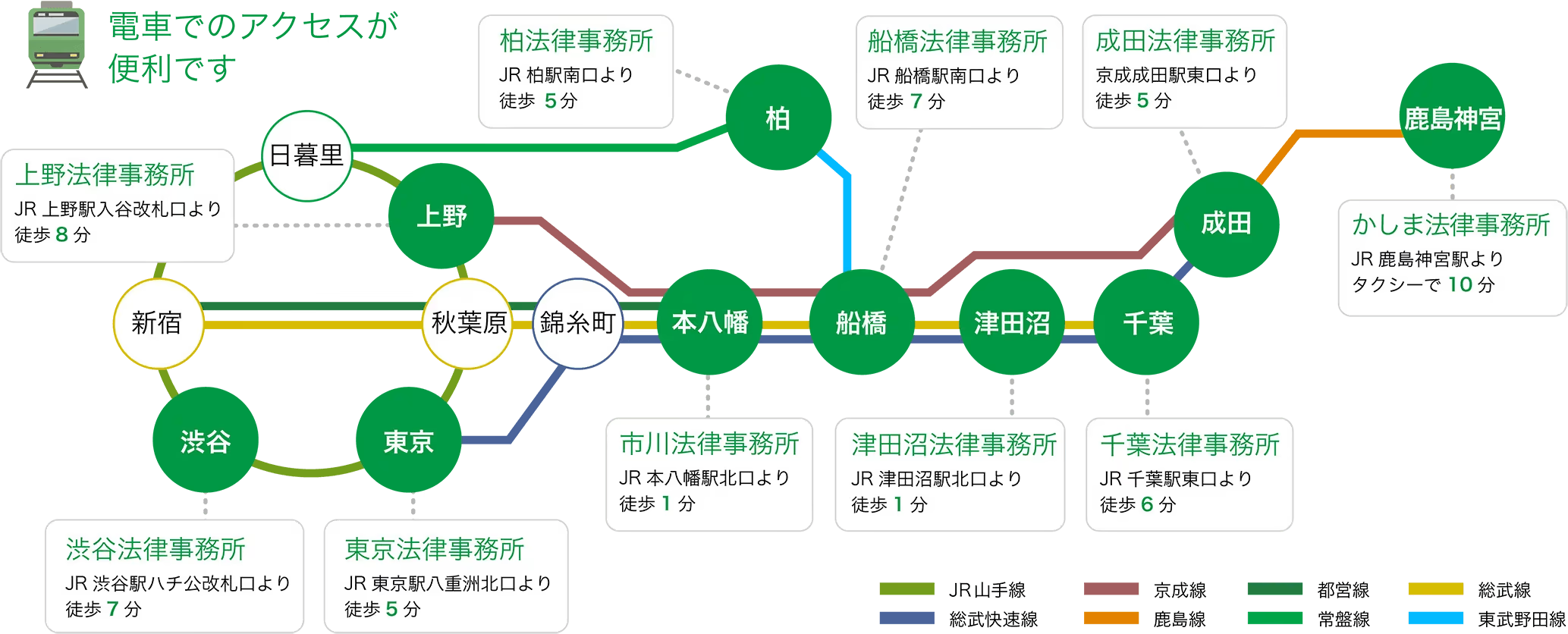

事務所のご案内

関東地方を中心に、お近くのリーガルプラスで無料相談をおこなっております。

事務所情報

| 事務所名 | : | 弁護士法人リーガルプラス 東京法律事務所 |

|---|---|---|

| 所在地 | : | 〒103-0027 東京都中央区日本橋2-2-3 リッシュビル4階401号 |

| 所属会 | : | 東京弁護士会 |

| 代表者 | : | 代表弁護士 谷 靖介 (東京弁護士会 登録番号31909) |

お問い合わせ情報

| 電話番号 | : | 0120-604-048 |

|---|---|---|

| 営業日 | : | 平日 9:00〜20:00 土曜 9:00〜20:00 <定休日>日・祝 |

| 対応エリア | : | 千葉県 東京都 神奈川県 埼玉県 茨城県 群馬県 栃木県 |

アクセス

| 所在地 | : | 〒103-0027 東京都中央区日本橋2-2-3 リッシュビル4階401号 |

|---|---|---|

| 最寄駅 | : |

JR・東京メトロ 東京メトロ線 東京メトロ |

支店情報

上野法律事務所

〒110-0015市川法律事務所

〒272-0021成田法律事務所

〒286-0033かしま法律事務所

〒314-0031